Organisationale Paradoxien, in der Literatur oft definiert als interdependente, widersprüchliche und andauernde Elemente (Smith & Lewis, 2011), können von individueller bis zur global gesellschaftlichen Ebene sichtbar werden: So sieht sich der Einzelne widersprüchlichen Erfolgsvorstellungen gegenüber, z. B. der Gleichzeitigkeit von effizienter, gegenwartsbezogener Aufgabenerfüllung und flexiblem, kreativem Lernen für Morgen. Auf der Ebene von Gruppen geht es z. B. darum, dass Personen möglichst individuell und eigenständig sein wollen und gleichzeitig ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben. Auf Ebene der Gesamtorganisation stehen sich oft Spannungsfelder aus Teil und Ganzem gegenüber, wenn beispielsweise die Zielvorstellungen oder Arbeitsweisen des einen Bereichs nicht mit denen anderer Bereiche oder der Gesamtorganisation kongruent sind, der lokale Teilerfolg nicht den Gesamterfolg nach sich zieht. Oder wenn Organisationen im Bildungs-, Gesundheits-, Wissenschafts- oder Wirtschaftsbereich zunehmend Erwartungen ihrer Anspruchsgruppen ernst nehmen, neben wirtschaftlichen Zielen auch andere, mitunter konfliktäre Zwecke zu verfolgen. Derartige so genannte hybride oder pluralistische Organisationen sind inhärent widersprüchlich – eben paradox. Sie spiegeln grundlegende gesellschaftliche Spannungsfelder wie Klimawandel, Pandemien, soziale Ungleichheit wider, sind häufig widersprüchlich, komplex und bringen beim Lösungsversuch oft unbeabsichtigte und mitunter sogar gegenteilige Folgen hervor.

Luescher & Lewis (2008) bringen es auf den Punkt, wenn sie behaupten, dass das Problem nicht das Problem ist, sondern die Art wie wir darüber denken. Mit anderen Worten geht es insbesondere für Führungskräfte darum, sich selbst mit den unauflösbaren Widersprüchen in deren jeweiligen Kontext anzufreunden. Gerade in Organisationen aber reicht eine individuelle paradoxe Haltung zu Paradoxien – ein so genanntes paradoxical mindset (Miron-Spektor et al., 2017) – nicht aus, weil Führung zunehmend zu einer gemeinschaftlichen Aufgabe wird. Es geht darum, Plattformen zu etablieren, um die Situation und die eigenen Beiträge zu reflektieren, gemeinsam Paradoxien in den Blick zu nehmen, einen Umgang damit zu finden und diese Einsichten in experimentellen Schritten über geeignete Routinen, Prozesse und Strukturen in Organisationen zu verankern – wohlwissend, dass Paradoxien nicht verschwinden und damit eine immer wiederkehrende Bearbeitung erfordern.

Paradoxien treten insbesondere unter den Bedingungen von Ressourcenknappheit, Pluralismus und Veränderung auf. Ressourcenknappheit produziert Entscheidungsnotwendigkeit, gerade weil man beispielsweise nicht logisch eindeutig klären kann, welche Alternative besser ist. Pluralistische Kontexte bringen eine Vielfalt von Verständnissen, Interessen und Vorgehensweisen mit sich, die für sich genommen vernünftig, zusammengenommen aber oft absurd, widersprüchlich oder wechselseitig ausschließend erscheinen. Veränderung führt zur Infragestellung bisheriger Praxis, der damit verbundenen Verständnisse, Ziele und Interessen angesichts einer ungewissen Zukunft, von der man erwartet, dass es anders wird, aber nicht weiß, ob es besser wird.

Verständnisse von Paradoxien

Der Blick auf Paradoxien in Organisationen – in Form von Stabilität und Veränderung, Gegenwart und Zukunft, Zentralisierung und Dezentralisierungen, wirtschaftlicher und sozialer Zwecke, Wettbewerb und Kooperation, lokales und globales Agieren – richtet sich auf die Ungereimtheiten, die Dynamik, das Unklare von Organisationen. Der Blick durch die paradoxale Brille fokussiert den Kern wozu es Führungskräfte in Organisationen braucht, nämlich das (rational) Unentscheidbare zu entscheiden. Dazu müssen solche widersprüchlichen, unlösbaren Spannungsfelder auf Ebene von Individuen, Gruppen oder Organisationen rekonstruiert und beschreibbar gemacht werden. Auf dieser Basis können dann Organisationen, Teams und Einzelakteure mit Paradoxien produktiv umgehen. Denn Paradoxien können lähmen oder zum kreativen Handeln einladen, zu Teufelskreisen oder positiven Entwicklungsdynamiken – vicious oder virtuous cycles – führen, und sich strukturell oder kulturell über die Zeit fortsetzen. In der Literatur finden sich drei unterschiedliche Verständnisse von organisationalen Paradoxien.

Widersprüchliche Erwartungen

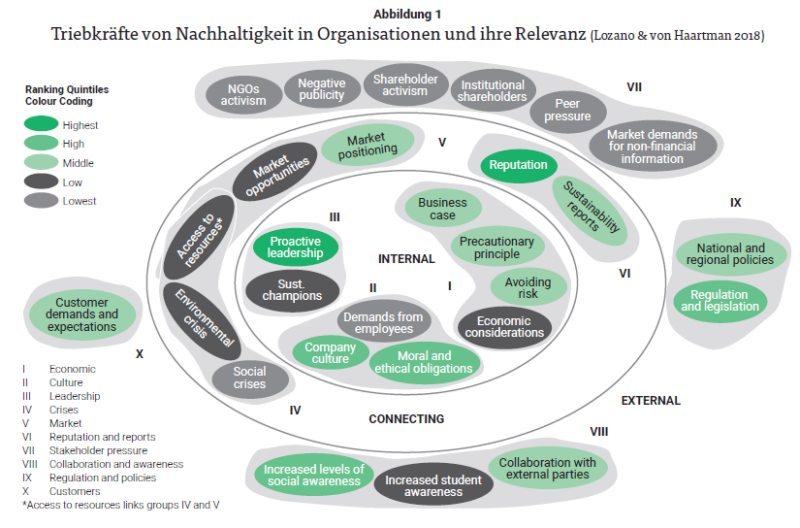

Spannungsfelder wie das gleichzeitige Verfolgen von Effizienz und Innovation oder von Wettbewerb und Kooperation sind Beispiele für das Verständnis von Paradoxien als widersprüchliche Erwartungen. Ein Hauptteil der Literatur folgt diesem Verständnis und untersucht auf welche Art und Weise die Akteure damit produktiv umgehen oder auch nicht (Putnam, Fairhurst & Banghart, 2016). Abbildung 1 zeigt beispielhaft einige dieser Spannungsfelder.

«Paradoxien treten insbesondere unter Ressourcenknappheit, Pluralismus und Veränderung auf.»

Das Beleuchten derartige Spannungsfelder dient der Komplexitätssteigerung, weil deutlich wird, dass die jeweiligen Elemente sich gegenseitig bedingen. Dazu drei Beispiele: 1) Wandel braucht Stabilität und Stabilität braucht Wandel. 2) Gerade weil Organisationen fortlaufend arbeiten und ihrerseits komplex sind, ändern sie sich nur von selbst, aber eben genau deshalb auch nicht (im beabsichtigten Sinne). 3) Entscheidungen (wie z. B. in der Pandemie) müssen sowohl schnell und von einzelnen sowie breit abgestützt und akzeptiert getroffen werden, um erfolgreich Wirkung zu entfalten. Auch wissen viele Führungskräfte bewusst oder unbewusst, dass sie die Steuerung einer Organisation verantworten, die sich aber nicht im trivialen Sinne steuern oder gar beherrschen lässt. Das ist vor allem bei hybriden oder pluralistischen Organisationen der Fall, deren Mitglieder sich an den unterschiedlichen Zwecken orientieren, die sich zu manchen Zeiten diametral gegenüberstehen.

«Der ironische Ausgang hebt hervor, dass das Andere bereits im Einen mit angelegt ist.»

Der Fokus auf einzelne solcher Paradoxien dient zudem der Komplexitätsreduktion. Er hilft, eine zunächst unübersichtliche Handlungssituation auf wenige Spannungsfelder zu reduzieren. Insofern kann es hilfreich sein, eine zunächst unübersichtliche Handlungssituation nach den unterschiedlichen Erwartungen zu hinterfragen, um möglichen Paradoxien auf die Spur zu kommen, wenn sich zeigen lässt, welche davon unerlässlich sind. Natürlich können Organisationen mit mehreren derartigen Spannungsfeldern konfrontiert sein (und sind es in der Regel auch), die sich ggf. gegenseitig verstärken oder ausgleichend wirken, was aber von der jeweiligen Situation abhängt (Sheep, Fairhurst & Khazanchi, 2017).

Ironischer Ausgang

Während das erste Verständnis die Erwartungen an eine Situation fokussiert, hebt das zweite Verständnis die Handlungsfolgen hervor. Seit der Antike kennt man das Ikarus-Paradoxon und mit Joseph Hellers (1994) gleichnamigem Roman auch Catch-22. Beide kennzeichnen einen ironischen Ausgang, weil statt der intendierten Wirkung das Gegenteil eintritt. Bei Joseph Heller geht es darum, sich als Soldat als verrückt einstufen zu lassen, um weiteren Kampfhandlungen zu entgehen, wobei der Vorgang selbst dazu führt, dass man als normal und damit kampfähig klassifiziert wird. In Organisationen ist ein bekanntes Beispiel die Paradoxie des Erfolgs (Miller, 1993). Sie beschreibt, dass – ganz im Sinne des immer höher fliegenden Ikarus – anhaltender Erfolg das Risiko des Misserfolgs birgt, wenn sich die Akteure zunehmend auf ihr Erfolgsrezept verlassen. «Never change a winning team», verkennt in diesem Sinne, dass die Umwelt sich ändert, also der Gegner sich an die eigene Spielweise anpasst. Vielleicht liegt hier auch der Grund dafür, dass bei vergangenen Weltmeisterschaften (2010, 2014, 2018) der jeweilige amtierende Weltmeister im folgenden Finalturnier früh ausschied. Die Perspektive des ironischen Ausgangs hebt hervor, dass das Andere (z. B. der Misserfolg) bereits im Einen (z. B. dem Erfolg) mit angelegt ist. Forschung in dieser weniger bekannten Richtung fragt beispielsweise danach, wie trotz der bekannten Erfolgsrezepte die Akteure in Organisationen den Blick auf mögliche Alternativen offenhalten und ihre Sensibilität für Veränderungen in der organisationalen Umwelt aufrechterhalten. Ziel ist es dabei, möglichst vorausschauend Veränderungen anzugehen, bevor es zu spät ist oder einschneidende Kriseninterventionen nötig werden.

Paradoxale Operationen

Ein drittes Verständnis, das Luhmanns Theorie sozialer Systeme und Günther Ortmann vertiefen, ist jenes der paradoxalen Operation. Demnach sind Entscheidungen bei genauer Betrachtung stets paradox: Eine Entscheidung setzt echte Alternativen voraus, sonst wäre es keine Entscheidung. Durch die Wahl einer Alternative entsteht aber das Gegenteil: weil eine Alternative gewählt wurde, gelten die übrigen Alternativen als schlechter. Mit anderen Worten impliziert die Operation des Entscheidens die Bedingung ihrer Möglichkeit, die Alternativen, die zugleich keine Alternativen und somit die Bedingung ihrer Unmöglichkeit sind. Gegen eine Alternative kann man sich nur entscheiden, wenn es eine bessere Alternative gibt, aber eine schlechtere Alternative ist keine Alternative. Deshalb sind Entscheidungen gleichzeitig festlegend (durch die Wahl einer Alternative) und kontingent (weil die anderen Alternativen jetzt, später, am gleichen oder einem anderen Ort hätten gewählt werden können). Forschungen in dieser Richtung beschäftigen sich beispielsweise damit, wie Organisationen und ihre Akteure die Paradoxie des Entscheidens ausblenden und einblenden, in andere Zeiten und Orte verschieben oder durch die Verschiebung an Einzelpersonen auslagern, die die anstehende Frage dann entscheiden und so die Organisation von der Paradoxie entlasten.

Alle drei Verständnisse von Paradoxien können Führungskräfte, Mitarbeitende und Berater*innen darin unterstützen, das Bild einer vorliegenden Handlungssituation zu schärfen. Je nach Verständnis treten unterschiedliche Aspekte hervor – Erwartungen, Handlungsfolgen, Entscheidungen – die wiederum miteinander kombiniert werden können, um sich so ein reichhaltiges Bild von einer ansonsten komplexen, unübersichtlichen und dynamischen Handlungssituation zu erarbeiten. Für den Umgang mit Paradoxien bzw. deren Management haben sich einige grundlegende Zugänge entwickelt, die im folgenden Abschnitt behandelt werden.

Umgang mit Paradoxien: von der Lösung zur Entfaltung

Anders als Probleme – die Auswahl zwischen zwei ansprechenden Pizzen lässt sich durch eine entsprechende Wahl lösen – kann man Paradoxien nicht zum Verschwinden bringen. Es geht im Umgang mit Paradoxien darum, sie zu entfalten, weil sich widersprüchliche Erwartungen, ironische Ausgänge oder paradoxe Operationen nicht auflösen lassen. Sie verschwinden nicht, sondern tauchen immer wieder auf, womöglich an einem anderen anderen Ort in der Organisation oder auch zu einer anderen Zeit. Statt also Paradoxien zu lösen, geht es um ihre Entfaltung. Entfaltungsansätze reichen vom Ignorieren, über den Fokus auf ein Element statt des anderen, der Suche nach verbindenden Synergien bis hin zur schrittweisen Erweiterung des Kontextes, in dem eine Paradoxie eingebettet ist (Putnam et al., 2016). Die grundlegenden Entfaltungsansätze umfassen etwa ein Entweder-oder bei dem eine Seite einer Paradoxie gegenüber der anderen priorisiert wird. Beispiele wären die Verstaatlichung gesellschaftlich relevanter Leistungen, um sie einem wirtschaftlichen Zweck zu entziehen oder im Unternehmenskontext die Steigerung von Entwicklungsinitiativen auf Kosten des aktuellen Geschäfts. Prinzipiell nimmt bei der Fokussierung des einen der Zug und damit die Spannung hin zum anderen Pol zu. Beispielsweise leidet die Effizienz bei verstaatlichten Unternehmen oder der Wunsch nach Stabilität steigert die Unruhe in Organisationen, ohne dass Entwicklungsinitiativen ihre geplante Wirkung im Arbeitsalltag entfalten.

«Anders als Probleme kann man Paradoxien nicht zum Verschwinden bringen.»

Ein weiterer Entfaltungsansatz ist das Sowohl-als-auch, bei dem beide Seiten gleichzeitig verfolgt werden. Ambidextrie beschreibt z. B. die Fähigkeit von Organisationen, sowohl effizient als auch innovativ zu sein. Beides kann beispielsweise durch Trennung von Abteilungen (räumlich), zeitlich wechselndem Fokus zwischen Erforschen und Nutzen, oder dem situativen Entwickeln neuer Optionen beim Nutzen bestehender Möglichkeiten erreicht werden. Sowohl-als-auch-Ansätze erfordern von den Mitgliedern ein hohes Maß an Ambiguitätstoleranz. Es besteht das Risiko, dass eine fortlaufend immer wieder anders entscheidende Führung – mal die eine, dann die andere Seite oder beide Seiten dieser Paradoxie – zu Orientierungs- und Legitimitätsverlusten führt. Einen dritten Ansatz zur Entfaltung stellt das Mehr-als dar, bei dem ein drittes Element wie etwa eine neue Perspektive oder Reflexionsräume eingeführt werden, um den (erlebten) Spannungsfeldern Raum zur Artikulation als Voraussetzung für deren Bearbeitung zu bieten. Beispielsweise kann die Einführung einer Prozessperspektive dabei helfen, die Wertschöpfung als gemeinschaftlichen Bezugspunkt für die weiteren Entwicklungen zu verstehen oder ein verändertes organisationales Selbstverständnis zu entwickeln. Dieser Ansatz erfordert ein hohes Maß an Selbstreflexion, um sich als Teil der Situation und sowohl als Teil der Lösung als auch des Problems zu verstehen. Diese Entfaltungsansätze sind bereits aus der indischen Rechtslogik als Tetralemma bekannt, wonach Richter sich für die eine oder die andere Partei, für eine Entscheidung zu (un-)gunsten beider oder keine von beiden entscheiden, z. B. indem sie die Klage abweisen. Das Tetralemma eröffnet den Blick für weitere Entfaltungsmöglichkeiten wie übersehene Verbindungen oder Vereinbarkeiten zwischen dem Einen und dem Anderen (beides), die Erweiterung des Kontextes der Paradoxie bis hin zu einem «all das nicht, aber auch das nicht». Es kann damit genutzt werden, um innovativ und bislang vermeintlich übersehene Perspektiven und Entfaltungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Für Organisationen können die entsprechenden Zugänge zu Paradoxien wie in Abbildung 2 dargestellt werden. Die skizzierten Formen zum Umgang mit Paradoxien sind überaus kontextabhängig. Je nach Geschichte, Kultur und Zukunftsausrichtung bestehen für diese Zugänge unterschiedliche Möglichkeiten und Grenzen. Zudem schließen sich die Zugänge nicht unbedingt aus. Beispielsweise zeigte sich während der COVID-19 Pandemie in Krankenhäusern, dass diese zunächst einen Wechsel zwischen ihrem Normalbetrieb und dem Pandemiebetrieb verfolgten. Ein solches Entweder-oder erschien gerade im Frühjahr 2020 angemessen aufgrund der Ungewissheit zum Infektionsgeschehen sowie der Notwendigkeit, möglichst schnell die entsprechenden Kapazitäten bereitzustellen. Mit zunehmender Dauer der Pandemie verfolgten Krankenhäuser zunehmend parallel Pandemie- und Normalbetrieb. Letztlich haben alle Patient*innen Anspruch auf Behandlung und diese lässt sich nicht unbegrenzt aufschieben. Daher wurde von einem Entweder-oder in ein Sowohl-als-auch gewechselt, wobei auch dies mit allgemein sichtbaren Nebenwirkungen einherging, insbesondere einem zunehmendem Personalausfall.

Voraussetzungen einer Paradoxiefähigkeit

Das hier vorgestellte Paradoxieverständnis sowie die Formen der Paradoxieentfaltung deuten bereits auf die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Umgang mit Paradoxien hin. Sie zeigen, dass die Entwicklung einer Fähigkeit mit Paradoxien umzugehen ein überaus anspruchsvoller Prozess ist, der quer durch die Organisation verläuft. Für Einzelakteure und insbesondere Führungskräfte geht es darum, eine Haltung – also ein paradoxes Mindset – zu Paradoxien zu entwickeln. Dazu gehört, Widersprüchlichkeiten auszuhalten, sie als Bestandteil der Handlungssituation zu begreifen und neben den meist augenfälligen Spannungsfeldern auch ihre wechselseitige Abhängigkeit in den Blick zu nehmen. Genauso gehört zu einer solchen Haltung ein gehöriges Maß an Kreativität, um je nach Situation einen passenden Zugang für den nächsten Schritt im Umgang mit Paradoxien zu entwickeln. Auf der Ebene von Teams und Organisationen ist eine gelingende Kommunikation eine zentrale Voraussetzung für die Stärkung von Paradoxiefähigkeit. Es geht dabei insbesondere um verankerte, strukturierte und geführte Reflexions- und Experimentierräume, in denen sich die Team- oder Organisationmitglieder zu Paradoxien austauschen und mögliche Schritte im Umgang mit den erlebten Spannungsfeldern erarbeiten. An dieser Stelle können externe Beratende in der Moderation und bei der Fokussierung auf die Spannungsfelder unterstützen, wobei sie dabei wie alle übrigen Beteiligten zwar in eigener Rolle aber eben auch Teil von Problem und Lösung werden. Derartige Haltungen und Kommunikationsräume müssen in der Organisation verankert, von Führung und Kultur honoriert und in die bestehenden Routinen und Abläufe eingearbeitet werden. Andernfalls besteht die Gefahr, sich selbst mit einer widersprüchlichen Botschaft ein Bein zu stellen – ganz nach dem Motto: «wasch mich, aber mach mich nicht nass».

Gelingt der Aufbau der individuellen, team- und organisationsbezogenen Paradoxiefähigkeit über die entsprechende Reflexion und Experimentierpraxis leistet sie einen Beitrag für eine vorausschauende Selbsterneuerung im Umgang mit den derzeitigen grand oder tough challenges. Natürlich lässt sich nicht alles, was uns zunächst seltsam oder unverständlich erscheinen mag, als Paradoxie beschreiben. Insofern ist die Entwicklung von Paradoxiefähigkeit auch nur eine Erweiterung des Repertoires an Perspektiven, die wiederum eine Basis für die Entwicklung möglicher Ansatzpunkte im Umgang mit den Herausforderungen unserer Zeit bietet. Statt Paralyse lädt die Paradoxieperspektive zum Handeln ein, denn: «Das Gleiche lässt uns in Ruhe. Es ist der Widerspruch, der uns produktiv macht» (Johann Wolfgang von Goethe).

Prof. Dr. Harald Tuckermann

Universität St. Gallen/Schweiz

Prof. Dr. Thomas Schumacher

ZOE-Redakteur, Prof. für Organisation und Führung, Kath. Hochschule Freiburg, Lehrbeauftragter Univ. St. Gallen, Partner osb-international, Wien

Dr. Marc Krautzberger

Lecturer Strategy, University of Edinburgh

Literatur

• Farjoun, M. (2017). Contradictions, Dialectics, and Paradoxes. In A. Langley, & H. Tsoukas (Eds.), The Sage Handbook of Process Organization Studies, 1 ed.: 87-109. Sage.

• Handy, C. (1994). The Age of Paradox. Harvard Business School Press.

• Heller, J. (1994). Catch-22. Vintage Books.

• Luescher, L., S. & Lewis, M. 2008. Organizational change and managerial sensemaking: Working through paradox. Academy of Management Journal, 51: 221-240.

• Luhmann, N. (2000). Organisation und Entscheidung. Opladen.

• Miller, D. (1993). The Architecture of Simplicity. Academy of Management Review, 18(1): 116-138.

• Miron-Spektor, E., Ingram, A., Keller, J., Smith, W. K. & Lewis, M. W. (2017). Microfoundations of organizational paradox: the problem is how we think about the problem. Academy of Management Journal, forthcoming: 1-50.

• Putnam, L. L., Fairhurst, G. T. & Banghart, S. (2016). Contradictions, dialectics and paradoxes in organizations: a constitutive approach. Academy of Management Annals, 10(1): 1-107.

• Sheep, M. L., Fairhurst, G. T. & Khazanchi, S. (2017). Knots in the Discourse of Innovation: Investigating Multiple Tensions in a Reacquired Spin-off. Organization Studies, 38(3-4): 463-488.

• Smith, W. K. & Lewis, M. W. (2011). Towards a theory of paradox: a dynamic equilibrium model of organizing. Academy of Management Review, 36(2): 381-401.

• Varga von Kibéd, M. & Sparrer. I. (2000). Ganz im Gegenteil. Tetralemmaarbeit und andere Grundformen systemischer Strukturaufstellungen – für Querdenker und solche, die es werden wollen. Carl-Auer.

• von Foerster, H. (1994). Wissen und Gewissen. Suhrkamp.