Die meisten Organisationen haben inzwischen in Folge der Pandemie Regelungen zum mobilen Arbeiten fest etabliert. In der Praxis sehen wir dabei ein breites Spektrum: Manche fordern zwei bis drei Tage pro Woche im Büro, andere mindestens einen Tag pro Woche, und wieder andere erlauben völlig freie Arbeitsort-Wahl. Wissensarbeiter*innen schätzen diese Flexibilität bei der Tagesgestaltung. Viele würden eher den Arbeitgeber wechseln als sie wieder aufzugeben. Das Rad wird sich sicher nicht mehr zurückdrehen in die Vor-Corona-Zeit, in der das Arbeiten aus dem Homeoffice nur in besonderen Ausnahmefällen «gewährt» wurde.

Was bedeutet das für die Führung dieser hybriden Teams, die zum Teil im Büro und zum Teil mobil arbeiten, an wechselnden Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten? Die Situation stellt Führungskräfte aktuell vor vielfältige neue Fragen: Wie halte ich das Team zusammen, wenn die Leute an verschiedenen Tagen ins Büro kommen und nur ganz selten alle gleichzeitig da sind? Wie stelle ich sicher, dass alle gut informiert sind und keine*r abgehängt wird? Wie sorge ich für starken Teamgeist und hohe Produktivität?

Die großen Herausforderungen beim Führen hybrider Teams

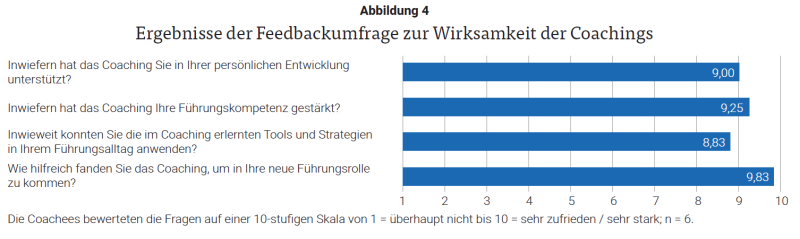

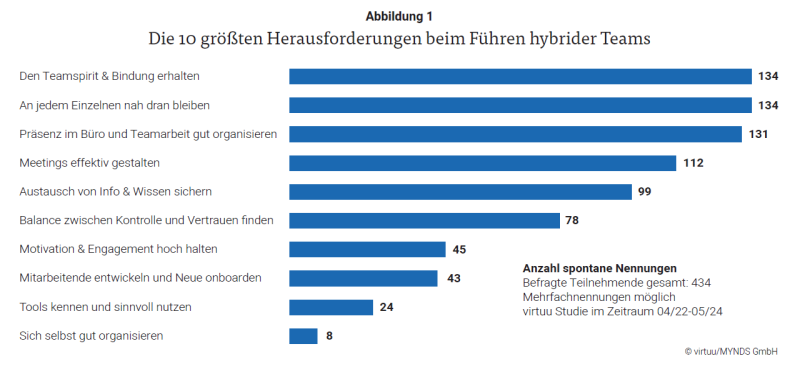

Seit dem Frühjahr 2022 arbeitet virtuu intensiv mit unterschiedlichen Organisationen daran, wie sie die hybride Zusammenarbeit optimal ausgestalten können. Dabei erheben wir jeweils zur Vorbereitung von Führungskräfte-Workshops bei den Teilnehmenden, welche spezifischen Herausforderungen sie beim Führen hybrider Teams erleben. In einem kurzen Online-Fragebogen geben sie dazu in einem ungestützten Freitext die Themen und Fragen an, die bei ihnen im Vordergrund stehen. Dadurch bekommen wir einen guten Eindruck davon, welche Probleme die Führungskräfte in ihrem Führungsalltag vorrangig beschäftigen. Im Zeitraum von April 2022 bis Mai 2024 wurden die Daten von 434 Führungskräften aus 16 Organisationen in unterschiedlichen Branchen im deutschsprachigen Raum erhoben und die Themenfelder im Multirater-Verfahren kategorisiert. Die Ergebnisse dieser Studie von virtuu zeichnen ein klares Bild von den Führungsfragen, die nun beim Übergang in die neue hybride Arbeitsrealität adressiert werden müssen (vgl. Abbildung 1).

Entwicklungen bei den Herausforderungen

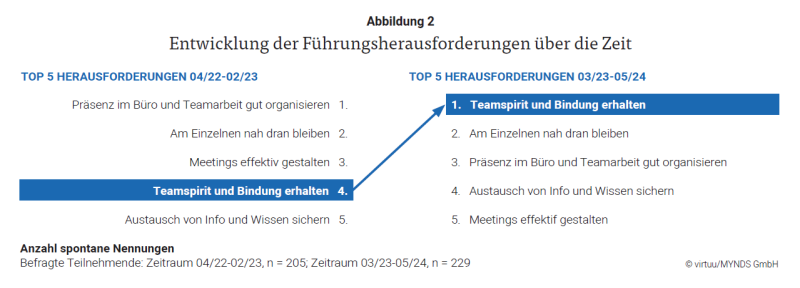

Interessant dabei ist, wie sich die Schwerpunkte bei den Herausforderungen über die Zeit verschoben haben. Insgesamt bleibt es bei denselben Top 10 Herausforderungen, jedoch ändern sich die Rangplätze bei den Top 5. Während anfangs vor allem Fragen rund um die Arbeitsorganisation im Vordergrund standen, rücken nun die eher emotionalen Führungsthemen stärker ins Blickfeld (vgl. Abbildung 2).

Das bestätigt sich in den Workshops bei den Diskussionen mit den Führungskräften. Für einige der organisatorischen Aufgaben, die sie anfangs bei der Umstellung auf das hybride Arbeiten als schwierig erlebt haben, sind inzwischen Lösungen gefunden, sodass nun die nächste Ebene der Herausforderungen, der Umgang mit emotionalen Fragen, sichtbarer wird: Wie stärken wir die persönlichen Beziehungen und das Wir-Gefühl im Team, um Abwanderung zu verhindern? Wie stellen wir sicher, dass jeder im Team alles Wichtige mitbekommt und sich nicht abgehängt fühlt?

Die freien Antworten der Führungskräfte vermitteln, was sie aktuell bewegt:

• Wie stärke ich das Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn alle nur sehr selten gleichzeitig im Büro sind und die meisten Meetings online stattfinden?

• Wie motiviere ich meine Teammitglieder dazu, öfter zurück ins Büro zu kommen?

• Wie erkenne ich, ob Einzelne überlastet oder unterfordert sind oder sich einfach nur wegducken?

• Wie stelle ich sicher, dass alle wichtigen Informationen auch bei allen ankommen, ohne die Leute mit zu vielen Informationen oder Meetings zuzuschütten?

Das Risiko der Sozialen Erosion

In den Aussagen erkennt man deutlich, dass die Führungskräfte die Gefahren einer «Sozialen Erosion» wittern, wie Josephine Hofmann vom Fraunhofer Institut für Arbeit und Organisation das so treffend bezeichnet. Wenn diese Führungsfragen nicht kompetent gelöst werden, lauern verschiedene Risiken: Ein Zerbröseln des Teamspirits mindert die Qualität der Kollaboration im Team – und schwächt damit insgesamt die Performance der Organisation. Ein reduziertes Zugehörigkeitsgefühl der Einzelnen führt zu nachlassender Bindung an Team und Organisation und steigert die Gefahr unerwünschter Abwanderung. Einzelne Teammitglieder erleben ungesunde Arbeitsverhältnisse und Überlastung. Gerade wenn ein starkes soziales Netzwerk fehlt, können sie Stress weniger gut bewältigen und leichter in einen Burn-Out abgleiten.

Das Risiko der Ineffektivität

Unter den Top 10 werden auch Problemfelder benannt, die die effektive Zusammenarbeit auf Distanz massiv stören können:

• Ineffektiver Informationsfluss: Dadurch werden die Effizienz von Prozessen, Austausch von Wissen und Entstehen von Innovation teils erheblich behindert.

• Ineffektive Meetings: Gerade bei Online-Meetings oder hybriden Besprechungen machen die Teilnehmenden zu wenig mit, es fehlt an Aufmerksamkeit und Austausch, wodurch Meetingzeit sinnlos verschwendet wird.

• Ineffektive Nutzung der Tools für die Zusammenarbeit: Es ist zu wenig bekannt, wie Tools effizient genutzt werden können, es gibt zu viele Kommunikationskanäle, die uneinheitlich eingesetzt werden und dadurch entweder zu Informationsüberlastung oder zu Informationsmangel führen.

• Ineffektives Selbstmanagement: Es fällt vielen schwer, die eigene Führungsarbeit gut zu organisieren, für die eigene Resilienz zu sorgen und eine gesunde Grenze zwischen beruflich privat zu ziehen.

All diese Risiken gefährden nicht nur den persönlichen Führungserfolg, sondern vor allem auch die Schlagkraft der Organisation.

Der Handlungsbedarf

Die Befragungsergebnisse und Diskussionen in den Führungs-Workshops machen deutlich, dass Führungskräfte nach dem pandemiebedingten fundamentalen Umbruch in der Arbeitswelt schon eine große Lernreise zurückgelegt haben. Und gleichzeitig stehen sie noch vor vielen offenen psychologischen Führungsfragen. Teamleiter*innen und Teams sind gut beraten, nun ihre Kompetenzen und Routinen noch einmal deutlich zu verfeinern, um den Übergang von Präsenzkultur zu Ergebniskultur und zum Erhalt eines starken Teamspirits trotz Distanz zu schaffen.

Wenn das nicht gelingt, werden auch alle anderen Herausforderungen rund um Transformation, Innovation, Kreativität, Produktivität und Talent Management nur sehr schwer zu bewältigen sein. Ein hybrides Team, das sich im Alltag in Missverständnissen, Doppelarbeit, mühsamen Informationsaustausch und energiefressenden Meetings verzettelt, wird kaum hohe Performance und starkes Mitarbeiterengagement erreichen.

Das Meistern der Herausforderungen erfordert Input, Lernzeit und Experimentierfreude auf allen Ebenen der Organisation: Aufgabe des Top-Managements ist es, die Bedeutung des Upskilling der Führungspraktiken zu thematisieren und zu vermitteln. Es muss dafür finanzielle und zeitliche Ressourcen bereitstellen und entsprechende organisationsweite Initiativen starten und begleiten. Dazu gehört insbesondere auch, das Technologie-Know-how für asynchrone Kommunikation zu stärken. Jede Führungskraft muss ihre Führungskompetenz im Hinblick auf die neue Arbeitswelt kritisch auf den Prüfstand stellen und deren Weiterentwicklung priorisieren – mit Feedbackrunden, Trainings, Coaching und Selbstreflexion. Auf der Ebene des Teams muss die Führungskraft sich zusammen mit dem Team Zeit für die offene Diskussion der eigenen Arbeits- und Kommunikationsregeln nehmen, gemeinsam passgenaue und flexible Lösungen erarbeiten und diese kontinuierlich verfeinern.

«Reduziertes Zugehörigkeitsgefühl führt zu nachlassender Bindung an Team und Organisation.»

Lösungsansätze zum effektiven Führen hybrider Teams

Worauf kommt es nun beim Upskilling auf der Ebene der Führungskräfte an? Um effektive Zusammenarbeit, hohes Engagement und tiefe Bindung in hybriden Teams zu erreichen, wirken insbesondere die folgenden Stellhebel:

Die Führungskraft sollte ausreichend Zeit für den persönlichen Austausch mit jedem einzelnen Teammitglied einplanen. Durch diese persönliche Nähe vermittelt sie der Person Wertschätzung und signalisiert, dass ihr das Wohlergeben der Person am Herzen liegt. Dabei sollte sie besonderes auf die Gefahr des Proximity

Bias achten.

Ebenso sollte die Führungskraft ausreichend Gelegenheit für den persönlichen Austausch der Teammitglieder untereinander schaffen, um deren Beziehungen und den Teamspirit zu stärken. Dafür bieten sich natürlich vor allem gemeinsame Präsenztage an. Aber auch in Online-Meetings sollte sie dafür konkrete Gelegenheiten einplanen, z. B. in der Check-In-Phase der Besprechung.

Konkrete Ideen, wie man in Online-Meetings persönlichen Austausch und aktive Beteiligung anreizen kann, sind:

• Die Agenda des Meetings so planen, dass mehr Zeit für Diskussion als für monologartige Präsentation vorgesehen ist.

• Vor allem zu Beginn alle auf Kamera begrüßen und dafür sorgen, dass sich alle sehen können.

• Zeit für den Check-In einplanen und durch gezielte Warm-Up-Fragen auf die persönliche Ebene gehen. Eine aktivierende Möglichkeit dafür ist zum Beispiel die Frage: «Was war für dich ein Highlight seit unserem letzten Treffen?», bei der jede Person Einblick in ihre beruflichen oder persönlichen positiven Momente geben kann. Bei kleineren Gruppen kann man dazu jede Person einzeln sprechen lassen. In größeren Teams kann man jeweils nur zwei bis drei Personen verbal einbinden. Alternativ kann man über den Chat oder über Umfragen die Stimmung abfragen, z. B. auch unter Verwendung von Emojis.

• Für die Diskussion die vielfältigen Funktionalitäten des Online-Besprechungsraums voll ausreizen (Chat, Umfragen, Whiteboard, Kleingruppen etc.) und durch eine kompetente Moderation für Beiträge von allen, auch von den Introvertierteren, sorgen.

• Klare Spielregeln für die Beteiligung in Meetings vereinbaren, z. B. «wer dabei ist, macht mit» oder «bei Störungen melden » oder «Redebeiträge angemessen kurz halten», um die Dominanz einzelner Vielredner in Grenzen zu halten.

• Am Ende des Meetings die Teilnehmenden mit einem «emotionalen Finale» in einer Check-Out-Runde verabschieden.

Für den anfangs genannten Austausch kann man Zeit gewinnen, indem man die fachliche Kommunikation im Team so effizient wie möglich gestaltet. Die Führungskraft sollte die Teamarbeit über klare Ziele und Aufgaben steuern, den Status dazu für alle jederzeit transparent machen und dann vor allem jede Gelegenheit nutzen, um die Teamerfolge zu feiern und so den Teamspirit zu stärken. Und die Führungskraft sollte sich ihre veränderte Führungsrolle bewusst machen: Mehr denn je kommt es bei der Teamarbeit auf Distanz darauf an, die Motivation der Teammitglieder durch inspirierende gemeinsame Ziele («Purpose») hochzuhalten und sie dafür auch durch die persönliche Begeisterung und ein überzeugendes Leadership Statement anzuzünden.

Im Folgenden sind drei der Stellhebel ausführlicher dargestellt.

Gemeinsame Präsenzzeit gut dosieren und sinnvoll nutzen

Wie kann ich Mitarbeitende motivieren, «freiwillig» ins Büro zu kommen? Wie überzeuge ich sie vom Mehrwert einer Präsenzkultur? Wann und wofür kann ich sie sinnvollerweise auch mal «reinbeordern»? Wie gestalten wir die Tage im Büro sinnvoll?

Diese Fragen bewegen viele Führungskräfte, wenn es um die Ausgestaltung der Anwesenheit im Büro geht. Es bringt ja nur wenig, wenn die einzelnen Teammitglieder an unterschiedlichen Tagen reinkommen und dann die Zeit mit Kopfhörern auf den Ohren vorwiegend in Online-Calls verbringen. Gleichzeitig stößt es meist auf großen Widerstand, wenn die Anwesenheit an bestimmten Tagen erzwungen wird.

Eine Tatsache ist unbestritten: Es ist extrem hilfreich für Teamspirit und Team-Performance, wenn sich das ganze Team in regelmäßigen Abständen trifft, um die Beziehungen untereinander zu pflegen, Vertrauen aufzubauen und gemeinsam Themen zu bearbeiten. Dafür muss die Führungskraft Zeit und Rahmen schaffen und insbesondere auch die informelle Kommunikation untereinander ermöglichen – bei gemeinsamen Aktivitäten, Mittagessen, Kaffeepausen. Das bedeutet, die gemeinsamen Teamtage bewusst zu gestalten und zu moderieren, und nicht einfach auf zufällige Begegnungen im Flur oder an der Kaffeemaschine zu hoffen.

Die Häufigkeit hängt von den Aufgaben und dem Entwicklungsstand des Teams ab. In den meisten Fällen reicht es aus, so einen Teamtag einmal pro Monat zu planen. Bei sehr «jungen» Teams kann es öfter sein, bei geografisch weit verstreuten Teams reicht vielleicht einmal alle zwei Monate, oder einmal im Quartal oder zwei- bis dreimal im Jahr. Entscheidend ist hier weniger die Quantität als vielmehr die Qualität der Interaktionen an diesen Teamtagen: Ist die Führungskraft präsent, fokussiert, ansprechbar und inspirierend? Und schafft die Agenda für diesen Tag genügend Möglichkeiten für die Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls sowohl auf der emotionalen als auch der fachlichen Ebene?

Konkrete Ideen für die Gestaltung eines inspirierenden Teamtages sind:

• Viel Zeit für informellen Austausch, z. B. in großzügigen Pausen, beim Mittagessen oder einer After-Work-Veranstaltung mit gemeinsamen Abendessen.

• Gelegenheit für intensiven persönlichen Austausch oder Teambuilding im gesamten Team.

• Rituale zum Feiern besonderer Momente der Teammitglieder, wie Geburtstage, Hochzeiten, Nachwuchs, Jubiläen und zum Eintritt oder Austritt von Teammitgliedern.

• Feiern von Erfolgen oder besonderen Meilensteinen des Teams und damit Stärkung des Werkstolzes.

• Austausch zu Wissen und Erfahrungen rund um die Aufgaben des Teams.

• Gemeinsames Lernen von neuen fachlichen oder persönlichen Kompetenzen.

• Workshops zum Lösen konkreter Probleme.

• Kreativ-Workshops oder explizite «Innovation Days».

• Networking mit anderen Teams der Organisation, zu denen wichtige Schnittstellen bestehen.

Wenn die Teammitglieder einen deutlichen Mehrwert bei diesen Präsenztagen erleben, wird es leichter für die Führungskraft, die Anwesenheitspflicht zu erklären und durchzusetzen. Sozialer Kitt und Teamspirit sind nicht nur «nice-to-have», sondern essenzielle Bestandteile effektiver Zusammenarbeit, die man durchaus einfordern kann.

Kommunikationsformen gezielt wählen und einsetzen

Viele Teams stöhnen darüber, dass sich bei ihnen ein unproduktives Online-Meeting an das andere reiht, und «man dabei überhaupt nicht mehr zum Arbeiten kommt». Das ist ein Indiz dafür, dass hier die Führungskraft nicht systematisch zusammen mit dem Team geklärt hat, was bei der Zusammenarbeit auf Distanz am besten synchron und was asynchron kommuniziert wird. Synchrone Kommunikation bedeutet, dass Personen gleichzeitig zum Austausch zusammenkommen: Entweder in Präsenz im Büro oder virtuell in Online-Meetings, Telefonaten oder auch hybriden Meetings. Asynchrone Kommunikation bedeutet, dass Information und Wissen zeitnah, aber nicht gleichzeitig ausgetauscht werden: Über Mail, Dokumente, Chat, Online Kalender, MS TEAMS-Kanäle, Notizen-Apps, Online Tools zum Steuern von Projekten, Workflows, Tickets, Kundenbeziehungen usw.

Synchrone Kommunikation ist intensiver, aber auch wesentlich aufwändiger als asynchrone Kommunikation. Schließlich müssen sich dafür alle Beteiligten zeitlich koordinieren und Platz in allen Kalendern dafür freischaufeln. Sie ist immer dann sinnvoll, wenn im Team etwas tief und persönlich diskutiert werden soll. Sie ist das Mittel der Wahl, wenn es um Teambuilding geht oder komplexe Fragen zu klären sind.

Asynchrone Kommunikation ist flexibler und wesentlich weniger aufwändig. Jedes Teammitglied kann Information jederzeit und ortsunabhängig senden und empfangen – dadurch ist diese Kommunikationsform auch inklusiver. Sie ist für den Austausch einfacher Informationen, wie z. B. Statusupdates, einfache Fragen, Verfügbarkeitsklärung, Sammlung von Input geeignet. Für einen Großteil der alltäglichen Informationen im Team ist sie das Mittel der Wahl und bietet riesige Produktivitätspotenziale. Was der Stand bei welcher Aufgabe ist, kann jeder selbst in ein Online Kanban Board wie z. B. den MS Planner oder Trello eintragen – und dann wissen alle jederzeit darüber Bescheid. Man kann sich also die langweiligen Status-Update-Runden in Meetings sparen und stattdessen gleich zum Kern der Sache kommen: Was ist toll gelaufen, welche Erfolge können wir feiern? Wo hakt es und wie können wir gemeinsam daran arbeiten, dass diese Hindernisse überwunden werden?

«Nicht einfach auf zufällige Begegnungen im Flur oder an der Kaffeemaschine hoffen.»

Hybride Teams erfolgreich führen – das heißt also zunächst, bewusst zu klären, welche Kommunikationsform wann im Team verwendet wird. Und dann alle im Team fit zu machen für produktive asynchrone Kommunikation, z. B. über strukturierte Beiträge in MS Teams-Kanälen statt über ineffiziente interne E-Mails mit vielen cc-Adressaten, über aktuelle Aufgabenlisten und über informellen Austausch in persönlichen Chats. Entscheidend dabei ist, so wenige Tools wie möglich zu nutzen – und pro Informationstyp jeweils nur einen festgelegten Kanal. Es wird oft unterschätzt, wie wichtig effektive Kommunikation für den Teamgeist ist. Sie bildet den Hygiene-Faktor, durch den Reibungen, Missverständnisse, Frustrationen und Doppelarbeit gerade bei der Zusammenarbeit auf Distanz vermieden werden können.

Den Proximity Bias vermeiden

Ein gefährlicher blinder Fleck bei der hybriden Zusammenarbeit ist für viele noch der «Proximity Bias». Darunter versteht man den typischen menschlichen Urteilsfehler, diejenigen Personen, die sich in der Nähe befinden, positiver zu beurteilen als diejenigen, die nicht direkt um einen herum sind, und sie bei der Zusammenarbeit zu bevorzugen.

Auf die hybride Teamarbeit bezogen: Mit den Personen, die uns täglich im Büro begegnen, sprechen wir mehr, wir sehen, was sie tun, und wir fragen sie öfter um Rat. Wenn Aufgaben zu verteilen sind, haben wir sie eher im Sinn und geben sie ihnen deshalb eher als anderen, die remote arbeiten. Daher ist es eine natürliche Folge, dass wir sie im Hinblick auf ihre Leistung und ihr Engagement besser einschätzen. Für die Führungskraft bildet sich dabei schnell der Eindruck, dass die Personen im Office produktiver und kompetenter sind als die Kolleg*innen im Homeoffice, die sie nicht direkt im Blick hat.

Viele Führungskräfte sind sich dieses Biases leider nicht bewusst. Gerade wenn sie selbst viel im Büro arbeiten, sind sie besonders gefährdet, Leistungen der remote Arbeitenden nicht fair zu beurteilen. Deren Fähigkeiten werden dann nicht voll genutzt – und das Team bleibt in der Performance hinter dem eigentlichen Potenzial zurück. Das führt schließlich zu Frustration bei denen, die weniger gesehen werden und unfaire Einschätzungen und Benachteiligung erleben – oft auch mit der Konsequenz, dass sie zu anderen Teams oder Arbeitgebern abwandern.

Um diese Gefahren zu verringern, ist es entscheidend, sich als Führungskraft der Tendenz zu diesem Urteilsfehler bewusst zu werden und dem Proximity Bias gezielt entgegenzuwirken: Die Führungskraft sollte genau verfolgen, ob sie mit jedem im Team wirklich regelmäßig kommuniziert und dabei niemanden vernachlässigt, am besten mit dem systematischen Führen einer Checkliste. Die Meetings mit allen Teammitgliedern sollte sie möglichst «auf Augenhöhe» abhalten – also alle entweder in Präsenz oder im Video-Call. Dabei sollte sie hybride Meetings vermeiden, bei denen ein Teil der Leute im physischen Besprechungsraum sitzt und ein anderer Teil remote zugeschaltet ist. Denn diese Situation führt schnell zu einer «Zweiklassengesellschaft», wenn sie nicht extrem gut moderiert wird. Wichtige Informationen sollte sie ihren Leuten im Büro nicht «mal schnell über den Flur zurufen», sondern darauf achten, alle relevante Kommunikation online zu teilen (z. B. über MS TEAMS-Kanäle). Dann sind auch die Homeoffice-Arbeitenden immer gleich gut informiert und eingebunden. Sie sollte klare Kriterien für die Leistung ihrer Teammitglieder festlegen und diese systematisch bei der Leistungsbeurteilung anwenden. So kann sie die einseitige Bevorzugung der Personen in ihrer physischen Nähe vermeiden.

Fazit

Inzwischen haben sich die hybriden Arbeitsformen in den meisten Organisationen fest etabliert. Höchste Zeit also, die Führungsmannschaften für die damit einhergehenden psychologischen und technischen Führungsanforderungen fit zu machen – und das auf den drei Ebenen Mindset, Skillset und Toolset. Das wird nur gelingen, wenn HR, Business, Facility Management und IT in gemeinsamen Projekten zusammenarbeiten, um die radikale Umwälzung der Arbeit optimal auszugestalten.

Ohne solche cross-funktionalen Initiativen wird es Organisationen nicht gelingen, wirksame Transformation und Innovation voranzutreiben.

Alexandra Altmann

Geschäftsführerin virtuu/MYNDS GmbH

Tim Winter

Head of Talent Management and Development im Cluster Deutschland/Schweiz, DB Schenker

Tanja Czibulinski

Mitinitiatorin der Mission 365, Managerin Klaus Fritzsching Stiftung, Testo SE & Co. KGaA