Der bewusste Umgang mit unangenehmen Emotionen war bisher ein blinder Fleck in der Führungspraxis. Dabei steht der sprichwörtliche Elefant seit Jahren im Raum: Weltweit haben Gefühle wie Sorge, Stress, Traurigkeit und Wut bei Mitarbeitenden Rekordniveau erreicht. Depressionen und Angstzustände führen zu Verlusten der Weltwirtschaft in Milliardenhöhe. Das Bewusstsein für mehr (Selbst-)Fürsorge am Arbeitsplatz steigt, aber die Antworten liegen nicht auf der Hand. Durch die veränderten Kontextbedingungen, insbesondere die zunehmende Beschleunigung und Komplexität und die damit einhergehenden immer neuen Herausforderungen, erfüllen bestehende Führungsmodelle nicht mehr die Anforderungen.

Die digitale Revolution hat unsere Welt verändert, sie ist nun VUKA. Hinzu kommen die großen ökologischen und ökonomischen sowie gesundheitlichen und politischen Herausforderungen unserer Zeit. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen wird es zunehmend schwerer, den individuellen und organisationalen Erfolg zu sichern. Stattdessen werden Arbeitskontexte immer mehr zu einem Spielfeld mit «Survival Game»-Atmosphäre. Zu dem alltäglichen Kampf um Gewinnen und Verlieren gehören auch verbale Entgleisungen von Führungskräften, die zum Leid der Mitarbeitenden weiter beitragen. Was vielen dabei nicht bewusst ist: Der Kampf von Führungspersonen wendet sich nicht selten auch gegen die eigene Person. Sie können ihr eigener größter Feind sein, denn der Druck steigt weiter und das traditionelle Führungsverständnis lässt keine Unsicherheiten, Schwächen oder andere unangenehmen Emotionen zu. Die damit einhergehenden stillen Selbstgespräche laufen größtenteils unbewusst ab und können eine unverhältnismäßige Schärfe erreichen.

Selbst-Führungsdialoge im Survival Modus

In einer einseitig kognitiv geprägten Arbeitswelt äußern sich unangenehme Gefühle auf gedanklicher Ebene beispielsweise in Form von Selbstkritik («Wie dumm von mir!»), Zweifel an den eigenen Fähigkeiten («Das lerne ich nie!»), übertriebenem Verantwortungsgefühl («Es ist alles allein meine Schuld!»), Zukunftsängsten («Sie werden mich feuern!») und dem ständigen Vergleich und Wettbewerb mit anderen («Alle anderen bekommen es irgendwie besser hin als ich!»). Menschen entwickeln unterschiedliche Strategien, um mit den eigenen Unsicherheiten oder Unzulänglichkeiten umzugehen. Offiziell gehören Fehler mittlerweile zum guten Ton in Unternehmen, weil sie Lernmöglichkeiten schaffen. Auf der intellektuellen Ebene ist das nachvollziehbar, aber wer macht selbst schon gerne Fehler oder geht vorbildlich mit ihren Konsequenzen um? Die Deutschen jedenfalls nicht: Bei einer Reihe von Studien mit dem Schwerpunkt Innovationsforschung und Entrepreneurship unter der Leitung von Michael Frese belegte Deutschland im internationalen Vergleich bei der Fehlerkultur den vorletzten Platz von insgesamt über sechzig Ländern. Dabei zeigt die Forschung: Es ist es gar nicht so entscheidend, ob eine Person Fehler macht. Es kommt eher darauf an, wie sie mit sich selbst und anderen umgeht, wenn sie passieren.

Ständige (Selbst-)Kritik untergräbt das Selbstvertrauen

Die meisten Menschen halten (Selbst-)Kritik für eine effektive Methode der (Selbst-)Motivation. Und tatsächlich funktioniert sie manchmal auch kurzfristig erfolgreich: Personen «reißen sich zusammen» und «ziehen es durch», auch wenn sie eigentlich schon lange nicht mehr können. Das kann im Einzelfall funktionieren und muss nicht immer gleich im Burnout enden. Doch was passiert mittel- und langfristig, wenn Menschen Selbstkritik einseitig und dauerhaft als Mittel zur Motivation nutzen?

Studien zeigen, wer viel Selbstkritik praktiziert, untergräbt sein Selbstvertrauen und läuft auf lange Sicht Gefahr, Versagensängste zu entwickeln (Moore et al., 2018). Das sind wiederum keine guten Voraussetzungen, um in der aktuellen VUKA-Welt mit ihrem konstanten Wandel und den damit einhergehenden ständig neuen Herausforderungen erfolgreich zu bestehen. Und es führt potenziell zu einem Teufelskreis von noch mehr Selbstausbeutung. Die Gründe, warum das menschliche Gehirn zu negativen Wahrnehmungsverzerrungen und (Selbst-)Kritik neigt, stammen noch aus einer anderen Zeit. Wenn Menschen sich bedroht fühlen, bzw. die eigene Position in der Gemeinschaft gefährdet sehen, und als Reaktion darauf sich selbst oder andere attackieren, werden sie durch den evolutionär ältesten Teil des Gehirns gesteuert, das limbische System. Es ist das Zentrum der Emotionen und es agiert meist unterbewusst und blitzschnell, im Gegensatz zum evolutionär neueren Teil des Gehirns, dem Neocortex, dem Sitz des bewussten Denkens. Bewusstes Denken verbraucht sehr viel mehr Zeit und Energie, die Menschen in der Urzeit im Angesicht von akuter Bedrohung nicht hatten. Wird eine potenzielle Gefahr wahrgenommen, werden daher Botenstoffe wie Kortisol und Adrenalin in den Körper geschickt, um ihn auf Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsreaktionen vorzubereiten und so die Gefahr besser abwehren oder ihr schneller entkommen zu können. Diese unbewussten Automatismen sind angeboren und dienen dem physischen Überleben des Menschen (Gilbert, 2013).

Die Bedrohungen, die Menschen in der heutigen Arbeitswelt erleben, sind jedoch seltener physischer Art. Sie betreffen eher das eigene Selbstkonzept, das sich im ständigen Wandel immer wieder neu in Frage stellen (lassen) muss. Die unbewussten Reaktionen darauf sind beispielweise aggressiver Wettbewerb oder Selbstausbeutung (Kampfmodus), den Kontakt vermeiden und Themen «aussitzen» (Fluchtmodus), oder sich gedanklich unaufhörlich in Katastrophenszenarien ergehen, unfähig eine Entscheidung zur Handlung zu treffen (Erstarrungsmodus).

Unser Gehirn hasst VUKA

Da der Wandel von fortwährender Natur ist, wird es für Personen immer schwerer Phasen ausreichender Erholung zu erleben, in denen das Gehirn und das gesamte Nervensystem herunterfahren und sich beruhigen können. Unser Gehirn hasst VUKA. Der Kampfmodus als Lösungsversuch kann sich nicht nur gegen andere, sondern auch gegen die eigene Person richten. Da Menschen soziale Wesen sind, die nicht allein überleben können, stellt Selbstkritik dann einen Schutz- bzw. Coping-Mechanismus dar, um den Platz in der Gemeinschaft zu erhalten. Wenn Menschen sich selbst angreifen, dominieren dabei meist zwei Gefühle: entweder die Schuld, also die Angst, einen Fehler zu machen, oder die Scham, also die Angst, (in dieser Position) nicht zu genügen und somit selbst der Fehler zu sein. Schuld ist unangenehm, aber oftmals leichter zu korrigieren als Scham, beispielsweise indem man um Entschuldigung bittet. Schamgefühle sind für den Menschen praktisch unerträglich, weil sie das eigene Selbstkonzept angreifen. Sie werden daher in der Regel ins Unterbewusstsein weggedrückt und sind ab dann für die Person selbst unsichtbar. Das macht es so schwer, mit Schamgefühlen zu arbeiten. Führungspersonen mit höheren narzisstischen Persönlichkeitsanteilen neigen häufiger dazu, maladaptive Stressregulierungsstrategien anzuwenden als Personen mit niedrigen Ausdruckswerten. Studien zeigen, dass die eigenen verletzlichen Tendenzen Führungskräfte dazu veranlassen können, auf Misserfolge mit Unterdrückung oder Aggression zu reagieren. Daher sind sie besonders empfänglich für diesen Teufelskreis aus Stresserleben und Stressreaktionen. Wird Stress chronisch, kann er auf lange Sicht krank machen.

Achtsamkeit allein reicht nicht

Wer aus dieser Stress-Trance ausbrechen will, praktiziert «Achtsamkeit». Jon Kabat-Zinn hat mit MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) das Achtsamkeitstraining im Westen gesellschaftsfähig gemacht. Da es nachweislich positive Effekte für die Gesundheit bewirkt, bezuschussen Krankenkassen inzwischen die Teilnahme an den Kursen. Hierbei sorgt das bewusste eigene Erleben im Hier und Jetzt für eine Unterbrechung der automatischen Stressreaktion. Erste Forschende äußern sich inzwischen kritisch zum Achtsamkeitshype in Organisationen. Nach ihrer Ansicht reicht Achtsamkeit allein nicht aus, um wirksam ins Handeln zu kommen. Und Studien zeigen tatsächlich: Reine Achtsamkeit ist die Basis, aber es ist die Freundlichkeit, die den relevanten Unterschied macht (Bornemann & Singer, 2013). Erst die Kombination aus kognitiver und affektiver Reaktion auf Stresserleben erzeugt eine emotional motivierende Wirkung als Voraussetzung für wirksames Handeln. Konkret geht es darum, im Angesicht von Stress und Leid dieses bewusst wahrzunehmen und dann nicht unbewusst im Autopiloten zu reagieren, sondern zunächst in einen freundlichen Dialog mit sich selbst zu treten und sich auf diese Weise zu beruhigen. Aus diesem guten Zustand wird wirksames Handeln erst wieder möglich. Die positiven Effekte in der Forschung zu dieser Art der Emotionsregulation sind so eindeutig und signifikant, dass es sich auch die rational geprägte Arbeitswelt in Zukunft nicht mehr leisten kann darüber hinwegzusehen. Mit anderen Worten: Es wird höchste Zeit für die Führung, erwachsen zu werden und die Gefühle mit in den (Selbst-)Dialog zu nehmen.

Zeit des Erwachens: (Selbst-)Führung im mitfühlenden Dialog

Kristin Neff ist die führende Wissenschaftlerin in Sachen Selbstmitgefühl. Sie definiert es als den bewussten, freundlichen Umgang mit sich selbst beim Erleben unangenehmer Emotionen wie Stress, Sorgen oder Schmerzen. Sie hat in den letzten 20 Jahren intensiv und umfassend in dem Themengebiet geforscht und identifiziert drei Elemente von Selbstmitgefühl: Achtsamkeit (mindfulness), Freundlichkeit zu sich selbst (self-kindness) und Verbundenheit (common humanity) (Neff, 2003). Neff und Germer beschreiben Selbstmitgefühl auch als nach innen gerichtetes Mitgefühl. Hinzu kommt die motivationale Komponente von (Selbst-)Mitgefühl. Sie definiert den Unterschied zur Empathie, denn es geht nicht nur darum, zu wissen und zu fühlen, was eine andere Person fühlt (kognitive und affektive Empathie). Es geht vielmehr um ein warmes Gefühl für das leidvolle Erleben der eigenen bzw. der anderen Person, das die Bereitschaft beinhaltet, in eine noch ungewisse, aber potenziell langfristig positive Entwicklung zu investieren. Das Gegenteil ist (Selbst-)Ausbeutung für eher kurzfristige (Ego-)Ziele. Es gibt diverse Fragebogeninstrumente, um (Selbst-)Mitgefühl bei Menschen zu messen, unter anderem die «Self-Compassion Scale» (SCS) und die «Compassion Scale» (CS).

(Selbst-)Mitgefühl in Organisationen

Die signifikant positiven Effekte von praktiziertem (Selbst-)Mitgefühl wurden zunächst vorwiegend in therapeutischen Kontexten erforscht. Neuere Studien ermöglichen erste Schlussfolgerungen zur Relevanz von (Selbst-)Mitgefühl auch in organisationalen Kontexten. Sie zeigen, dass (Selbst-)Mitgefühl vor Stress, Angst und Depressionen schützen kann. Der mitfühlende Dialog mit sich selbst und anderen kann zudem die Zufriedenheit bei der Arbeit erhöhen, zwischenmenschliche Prozesse fördern und Resilienz, also die erfolgreiche Entwicklung trotz widriger Umweltzustände, ermöglichen (Neff, 2011). Auch wenn sie wissenschaftlich unbegründet sind, ist es hilfreich, sich die vorherrschenden Vorbehalte gegenüber einer mitfühlenden Führung bewusst zu machen und diese ernst zu nehmen. Die Dichte der Aufgaben in Kombination mit dem vorherrschenden Termindruck ist ein häufiger Hinderungsgrund für mitfühlendes Sprechen und Handeln in Organisationen. Das Gefühl, für nichts richtig Zeit zu haben, verursacht nicht nur bei den Führungskräften selbst Stress, sondern kann sich auf die Mitarbeitenden übertragen. Paradoxerweise zeigen Studien, dass die Zeit, die Personen in andere investieren, um sich in sie hineinzufühlen und ihnen zu helfen, dazu führen kann, dass sich ihr subjektives Zeitempfinden ausdehnt, also die eigene Zeit gefühlt zunimmt. Der investierte Zeitaufwand muss dabei gar nicht so groß sein. Eine Studie mit Ärzt*innen und deren Patient*innen hat ergeben, dass bereits 40 Sekunden einer mitfühlenden und unterstützenden Ansprache dazu führen können, dass man selbst vom Gegenüber als herzlicher, fürsorglicher, einfühlsamer und mitfühlender wahrgenommen wird. Beim Gegenüber können sich dadurch vorhandene Ängste nachweislich reduzieren (Fogarty et al., 1999).

(Selbst-)Mitgefühl wird auch häufig mit Weichheit, Schwäche und Irrationalität verwechselt, was im Widerspruch zu dem Gefühl von Führungskräften steht, sie selbst und ihre Mitarbeitenden müssten bei den aktuellen Herausforderungen stark und belastbar sein. Diese Sorge ist jedoch ebenfalls wissenschaftlich unbegründet. Im Gegenteil: Studien haben gezeigt, dass Führungspersonen, die über mehr (Selbst-)Mitgefühl verfügen, als die stärkeren Führungskräfte wahrgenommen werden (Melwani et al., 2012). Untersuchungen zeigen auch, dass selbstmitfühlende Menschen nicht egoistischer sind, sondern sich sogar fürsorglicher und unterstützender in zwischenmenschlichen Beziehungen verhalten, weniger eifersüchtig sind und bei Konflikten eher dazu neigen, sich auf Perspektivwechsel einzulassen und Kompromisse einzugehen. Auch sind sie mitfühlender gegenüber anderen. Sie machen sich selbst nicht fertig, wenn sie scheitern, daher haben sie auch weniger Angst davor und neigen eher dazu ihre Bemühungen fortzusetzen, nachdem sie gescheitert sind. (Selbst-)Mitgefühl ist daher der bessere Motivator als (Selbst-)Kritik. Motivation mit (Selbst-)Mitgefühl bietet die emotionale Unterstützung, die für Veränderungen erforderlich ist.

Ein neues Führungsmodell zur Gestaltung gesunder Ökosysteme

Eine Alternative zum Überlebenskampf in der Führung bietet daher das neu entwickelte Öko-Führungsmodell zur Gestaltung gesunder und erfolgreicher Ökosysteme. Es beschreibt die modernen Kontextanforderungen (Zieldimensionen) inklusive der jeweils dafür notwendigen systemischen Schlüsselfähigkeiten. Im Zentrum des Öko-Führungsmodells steht das Führen mit Mitgefühl (siehe Abbildung 1).

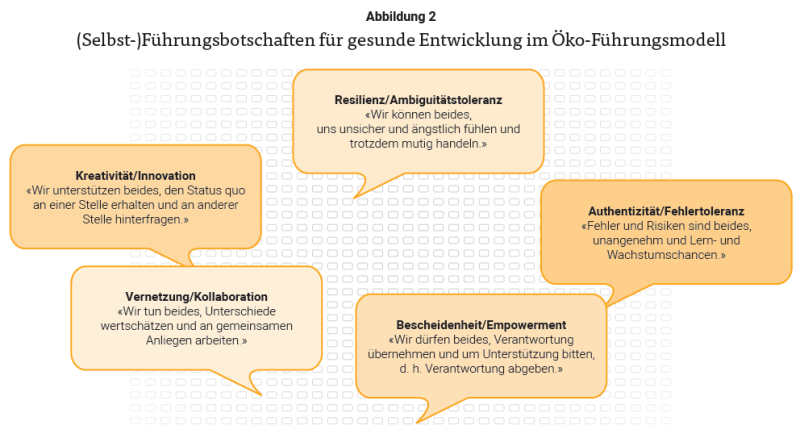

Vergleicht man die Studienlage der letzten Jahre zu den wissenschaftlich belegten positiven Effekten von (Selbst-)Mitgefühl mit den Anforderungen an moderne Führung, zeigen sich signifikante positive Effekte von praktiziertem (Selbst-)Mitgefühl in Bezug auf die wichtigsten Anforderungen der heutigen VUKA-Arbeitswelt (Hereitani, 2023). Die regelmäßige Praxis von (Selbst-)Mitgefühl führt nachweislich zu:

• höherer Resilienz/Ambiguitätstoleranz

• mehr Authentizität/Fehlertoleranz

• mehr Bescheidenheit/Empowerment

• einem höheren Grad an Vernetzung/Kollaboration

• gesteigerter Kreativität/Innovation

Wer (Selbst-)Mitgefühl praktiziert, also die Fähigkeit übt, achtsam, freundlich und integrierend mit den eigenen unangenehmen Gefühlen und denen anderer umzugehen, und einen aktiven Beitrag leistet, das (eigene) leidvolle Erleben zu lindern, schafft die Voraussetzungen für wirksames Handeln und wird automatisch resilienter, authentischer, bescheidener, kollaborativer und kreativer. Wer mitfühlend führt, entwickelt gesunde und entwicklungsfähige Ökosysteme, jenseits von Gewinnen und Verlieren.

Das Öko-Führungsmodell vereint Elemente, die sich in verschiedenen existierenden Führungsstilen widerspiegeln wie z. B. der dienenden Führung, der authentischen Führung und dem Mindful-Leadership-Konzept. Es beantwortet so die komplexen Kontextanforderungen der Zeit, in der wir leben und arbeiten. Im Unterschied zu anderen Führungsmodellen, bietet das Führen mit (Selbst-)Mitgefühl weiterhin klare Führungsbotschaften als Richtschnur für positiv gerichtete Intervention, ohne dabei den erlebten emotionalen Stress zu ignorieren. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass eine rein kognitive Antwort auf leidvolles Erleben nicht funktioniert: Erzwungene Positivität, wie z. B. durch einseitig Affirmationen, ist im besten Fall nicht nachhaltig, im schlimmeren Fall toxisch. Die Dualität des (Selbst-)Mitgefühl-Konstrukts macht es daher für seinen praktischen Einsatz in der Führungskräfteentwicklung besonders interessant.

Es spiegelt die zweite Welle der Positiven Psychologie wider, die sich – im Vergleich zur ersten Welle – sowohl auf die Linderung von Leid als auch auf das Erzeugen von Wohlbefinden konzentriert und bietet damit einen integrierten Praxisansatz der klassischen Psychologie und der Positiven Psychologie. Hierdurch erscheinen die Interventionen auf den ersten Blick widersprüchlich. Ihre Formulierung als paradoxe Verschreibungen soll im positiven Sinne verstören und zur Handlung ermutigen (siehe Abbildung 2).

Praxisbeispiel für die Zieldimension Authentizität

Das Öko-Führungsmodell und seine Anwendung wird am Beispiel der Zieldimension Authentizität (Schlüsselfähigkeit: Fehlertoleranz) veranschaulicht. Wie verhält sich eine Führungskraft gemäß des Modells, wenn sie selbst oder ihre Mitarbeitenden Fehler machen? Insbesondere wenn schwerwiegende Fehler passieren, ist das nicht nur unangenehm. Es ist auch eine Gelegenheit, einen wichtigen Unterschied zu machen, denn die gesamte Aufmerksamkeit aller anderen liegt auf diesem Ereignis. Alle im Team, und eventuell sogar darüber hinaus, werden den Vorgang beobachten und sich dafür interessieren, wie die Führungskraft mit den Personen, die im Zusammenhang mit dem Fehler stehen, umgeht. Im Öko-Führungsmodell heißt es «Fehler sind beides, unangenehm und Lern- und Wachstumschancen.» Gemäß diesem Ansatz sollte die Führungskraft zuerst eine mitfühlende Antwort auf den ersten Teil formulieren, dass es unangenehm ist. Konkret geht es darum, die unangenehmen Gefühle (z. B. Schuld, Angst) anzuerkennen und den Fehler zu verzeihen. «Es muss schwer für dich/euch sein, denn es ist nicht gut gelaufen und ihr habt es euch vermutlich anders vorgestellt. Es ist okay, wir alle machen Fehler.» Diese Ansprache enthält alle Elemente des Mitgefühls: Achtsamkeit für das leidvolle Erleben derjenigen, die den Fehler gemacht haben, Freundlichkeit und Verbundenheit, weil alle mal Fehler machen und diese verziehen werden. Dieser erste Teil der Führungsbotschaft erzeugt Sicherheit, die Mitarbeitenden müssen keine Angst vor nachteiligen Konsequenzen haben, ihre Schuld wird ihnen verziehen.

In der nun folgenden Pause können sie sich beruhigen und langsam wieder öffnen für das, was im zweiten Teil der Führungsintervention folgt: «Und jetzt lasst uns rekapitulieren, woran es gelegen hat. Lasst uns gemeinsam daraus lernen, was wir zukünftig anders machen.» Dieser zweite Teil der Botschaft verkörpert mitfühlendes Handeln, das Sinn stiftet, Lernmöglichkeiten bietet und somit die Basis für nachhaltige Entwicklung schafft. Bis diese Form der mitfühlenden Führung in Fleisch und Blut übergeht, braucht es Übung.

Selbsthilfe-Tool für Führungskräfte

Es existieren unterschiedliche Programme von verschiedenen Forscher*innen und Praktiker*innen, die zeigen, dass (Selbst-)Mitgefühl mit seinen zahlreichen positiven Effekten durch regelmäßige Übung nachhaltig gesteigert werden kann. Die Methoden wurden nun erstmalig auf ihre Eignung für Führungskräfte in Organisationen überprüft und speziell auf diese Zielgruppe übertragen. Uralte Techniken wie z. B. die Achtsamkeitsmeditation bilden die Basis, weitere Elemente basieren auf Methoden der jüngeren Vergangenheit, beispielsweise Rosenbergs gewaltfreier Kommunikation, Kabat-Zinns MBSR-Training, Neff und Germers Selbstmitgefühls-Training und Ansätzen aus der Positiven Psychologie. Da sich während der Pandemie gezeigt hat, dass die Techniken auch allein zuhause durchgeführt werden können und bei regelmäßiger Übung dennoch nachhaltig wirken, können Führungskräfte die Methode mit einem Übungsbuch eigenständig trainieren (Hereitani, 2023). Diese Niederschwelligkeit, erleichtert den Einstieg ins Thema und den Transfer in den Alltag, auch wenn sie nicht die professionelle Begleitung durch eine geschulte Beratungsperson ersetzt.

Ausblick

Abschließend bleibt zu wünschen, dass auch Organisationen das (Selbst-)Mitgefühls-Konzept aufgreifen und dies als vertikale Führungskräfteentwicklung umsetzen. In der Vergangenheit wurde häufig mit Kompetenzmodellen in Kombination mit 360-Grad-Feedbacks gearbeitet, die auf instrumentelles und horizontales Lernen (Lernen von Qualifikationen und Fähigkeiten) anstelle von vertikalem Lernen (Lernen durch Wahrnehmungsverschiebung und Persönlichkeitsentwicklung) abzielen. Beim horizontalen Lernen wird das (oft negative) Fremdbild zum Maßstab für Entwicklung, und das fehlende Wissen und die fehlenden Kompetenzen werden von Expert*innen vermittelt. Diese Form der schematischen und defizitorientierten Personalentwicklung erscheint mittlerweile aus der Zeit gefallen.

Demgegenüber geht es beim vertikalen Lernen darum, den Maßstab für Entwicklung ins Innere der Lernenden zu verlagern und sie eigenverantwortlich und intrinsisch motiviert durch wachstumsorientierte Erfahrungen weiterzuentwickeln. Vertikale Führungskräfteentwicklung führt nachweislich zu reiferen Führungspersönlichkeiten, die in komplexen Umgebungen effektiver agieren.

Gute Angebote sind nicht leicht zu finden, der Aufwand lohnt sich aber. Die positiven Effekte des Gruppenkontexts und die Beziehung zu einem Lehrer/einer Lehrerin, der/die im besten Fall mitfühlende Führung selbst verkörpert und vorlebt, können Lernprozesse vertiefen und beschleunigen.

Nadja Hereitani

Führungskraft, Psychologin und systemische Beraterin

Literatur:

• Bornemann, B. & Singer, T. (2013). A Cognitive Neuroscience Perspective – The ReSource Model. In T. Singer & M. Bolz (Hrsg.): Compassion – Bridging practice and science, Max Planck Society, 178-191.

• Brown, C. B. (2012). Daring Greatly: How the courage to be vulnerable transforms the way we live, love, parent, and lead. Penguin Random House.

• Fogarty, L. A., Curbow, B. A., Wingard, J. R., McDonnell, K. & Somerfield, M. R. (1999). Can 40 seconds of compassion reduce patient anxiety? Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology, 17(1), 371-379.

• Germer, C. & Neff, K. (2019). Teaching the Mindful Self-Compassion Program: A Guide for Professionals. The Guilford Press.

• Gilbert, P. (2013). The Compassionate Mind. Robinson.

• Hereitani, N. (2023). Mit Gefühl zum Führungserfolg: Die Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine gesunde und effektive Führung. Remote Verlag.

• Melwani, S., Mueller, J. S. & Overbeck, J. R. (2012). Looking down: the influence of contempt and compassion on emergent leadership categorizations. The Journal of Applied Psychology, 97(6), 1171-1185.

• Moore, E., Holding, A. C., Hope, N. H., Harvey, B., Powers, T. A., Zuroff, D. & Koestner, R. (2018). Perfectionism and the pursuit of personal goals: A self-determination theory analysis. Motivation and Emotion, 42(1), 37-49.

• Neff, K. (2003). The Development and Validation of a Scale to Measure Self-Compassion. Self and Identity, 2(3), 223-250.

• Neff, K. (2011). Self-Compassion: The proven power of being kind to yourself. HarperCollins.

Weiterlesen?

Für alle, die das Morgen schon heute denken.

* Testen Sie uns jetzt 4 Wochen kostenlos und unverbindlich –

mit Zugriff auf diesen und viele weitere Artikel und Ausgaben.

Sie sind Abonnent, aber haben noch keinen kein Login? Hier registrieren mit Ihrem Abocode und vollen Zugriff auf diesen und viele weitere Artikel erhalten.